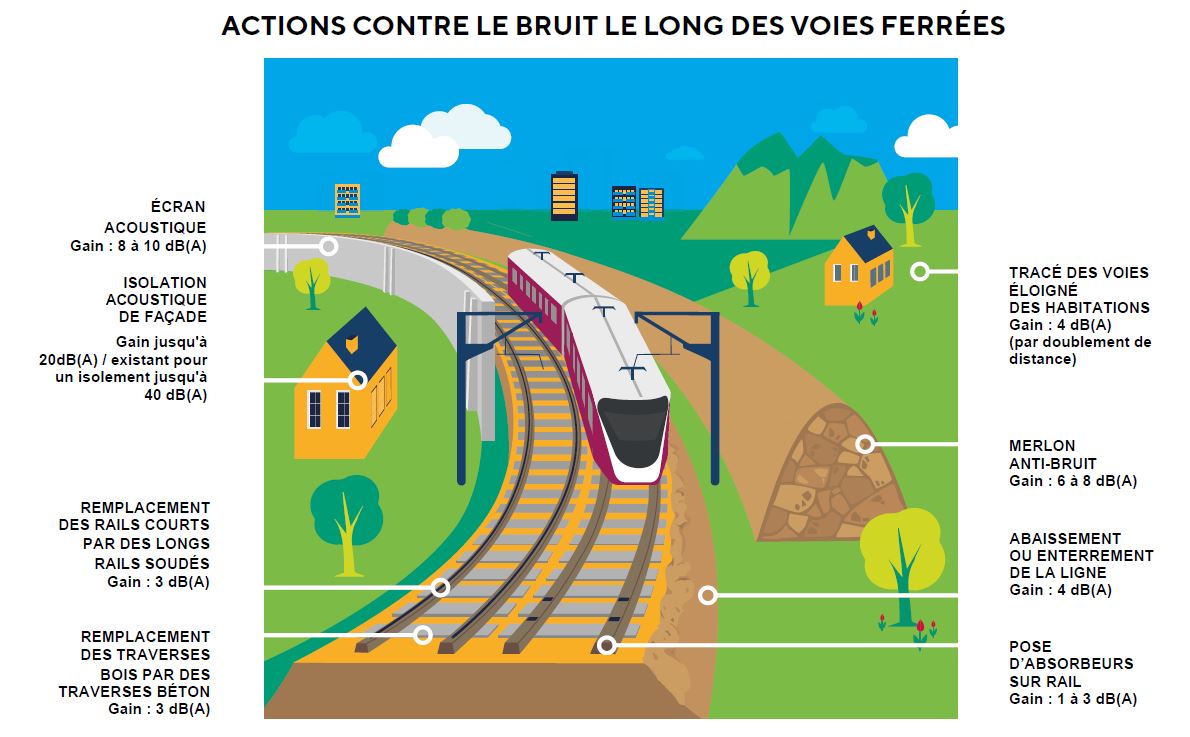

Une politique de prévention et de réduction du bruit

Le traitement des nuisances sonores générées par le trafic et les travaux ferroviaires est un enjeu sanitaire et social. Mais c'est aussi la condition nécessaire à l'acceptabilité des activités et des projets ferroviaires par les riverains et les collectivités. Nous menons donc, dans le cadre de notre stratégie RSE, une politique de prévention et de réduction de la pollution sonore dues aux circulations et aux chantiers. Objectif : préserver la qualité de vie des riverains du réseau et la santé de ses équipes sur le terrain.

Le coût social du bruit

Dans son dernier rapport d'octobre 2021, l'Ademe a estimé le coût social du bruit en France à 147,1 milliards d'euros par an. Les deux-tiers (66,5%) de ce coût sont liés aux transports : le bruit routier représente 54,8% des coûts, le bruit ferroviaire 7,6% et le bruit aérien 4,1%.